Recopilación de Bebidas de Antaño en Rituales y Festividades de la Parroquia Rural de Calacalí para su Conservación e Historia a través del Tiempo

Licenciado en Gastronomía

Docente – Investigador – Docente Tutor de Gastronomía

Instituto Superior Tecnológico Japón

aaltamirano@itsjapon.edu.ec

En el Ecuador existe gran variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, dentro de las diferentes culturas que se asentaron en el Ecuador fueron aportando conocimientos de bebidas de antaño, como las chichas, el api, el tzawar mishki, aguardiente y muchas bebidas más que se encontrarán desarrolladas más adelante.

Las bebidas fueron muy utilizadas para diferentes rituales, tales como, la chicha de jora, que se preparaba para las cuatro fiestas más importantes del año según la cosmovisión andina y estas fiestas son, Inti Raymi, Pawkar Raymi, Kolla Raymi y Capac Raymi.

Hubo otras bebidas que se acostumbró a utilizarse en diferentes festividades a nivel nacional, en la época republicana, se empezó a preparar el jucho, ésta se elaboraba y se elabora en la época de primavera (febrero, marzo y abril) se representaba con la fiesta del florecimiento, la fiesta del fuego nuevo, la fiesta del Mushuk Nina, esta bebida se prepara con las frutas de la época de primavera que son, capulí, guaytambo, acompañado de otros ingredientes como la panela, canela, maicena, tzawar mishki, clavo de olor y pimienta dulce.

Así como en todo el Ecuador se elaboran bebidas no podemos dejar de mencionar un pueblo muy antiguo la parroquia rural de Calacalí, está ubicado al norte de Quito, al noroccidente de la provincia de Pichincha, en esta tierra podemos encontrar a muchos pobladores que realizan diferentes preparaciones tradicionales y una de esas la chicha de arroz, chicha de jora, guagua chicha, aguardiente que es mejor conocido como puntas.

Palabras claves: Chicha, aguardiente, cosmovisión andina, Calacalí.

In Ecuador there is a great variety of alcoholic and non-alcoholic beverages, within the different cultures that settled in Ecuador they were contributing knowledge of drinks of yesteryear, such as chichas, api, tzawar mishki, brandy and many more drinks that are will be developed later.

The drinks were widely used for different rituals, such as chicha de jora, which was prepared for the four most important festivals of the year according to the Andean worldview and these festivals are Inti Raymi, Pawkar Raymi, Kolla Raymi and Capac Raymi.

There were other drinks that used to be used in different festivities at the national level, in the Republican era, jucho began to be prepared, it was made and is made in the spring season (February, March and April) it was represented with the party of flowering, the festival of the new fire, the Mushuk Nina festival, this drink is prepared with the fruits of the spring season that are, capulí, guaytambo, accompanied by other ingredients such as panela, cinnamon, cornstarch, tzawar mishki, clove scent and sweet pepper.

Quito, northwest of the province of Pichincha, in this land we can find many people who make different traditional preparations and one of those is chicha de arroz, chicha de jora, guagua chicha, aguardiente that is better known as puntas.

Key words: Chicha, aguardiente, cosmovisión andina and Calacalí.

Introducción

En la historia de la humanidad siempre ha estado inmersa las bebidas, como para rituales, funerales, fiestas a los dioses, agradecimiento a la madre tierra y más. Hoy en día las bebidas están presentes en la cotidianidad doméstica, esto implica que está inmiscuida en celebraciones, festividades, rituales religiosos, en todo acto que este líquido enviado por los dioses pueda ser el vehículo para la felicidad y para ciertos rituales ancestrales sirva como vehículo para conectar con las antiguas deidades y seres desconocidos.

Las bebidas siempre han estado presentes en tiempos de felicidad y tristeza, de amores, de odio, de bienvenidas y partidas, siendo un néctar para todo ser humano como, millonarios, pobres, blancos, negros, político, infortunado, siendo siempre el gran acompañante para animar el espíritu. Sus múltiples usos se han mantenido a lo largo de los años y continentes, esto gracias a sus habitantes que mantienen vivas las costumbres de preparar y consumir bebitas de antaño.

En esta investigación encontrará el origen, procesos y ejecuciones de las bebidas de antaño que han dejado huella y siguen calando en el convivir de nuestros pueblos.

OBJETIVO GENERAL

Comprender la importancia de bebidas de antaño a través del conocimiento, transmisión y preservación en rituales y festividades, como parte de su historia social e identidad de la parroquia rural de Calacalí para su conservación a través del tiempo

OBJETIVOS ESPECÌFICOS

- Realizar una investigación sobre el contexto de la parroquia rural de Calacalí destacando su historia, costumbres, tradiciones a través de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

- Describir el proceso de la elaboración de bebidas de antaño de la sierra del Ecuador.

- Proponer alternativas para el rescate del patrimonio de bebidas de la sierra del Ecuador.

- Analizar técnicas y características en la elaboración de las bebidas de antaño.

Hipótesis

Creación del recetario en bebidas de Antaño de Rituales y Festividades que se preparan hasta los tiempos actuales que se puede dar con alcohol y sin alcohol en beneficio de la parroquia de Calacalí.

Marco teórico

La parroquia de Calacalí está localizada en la Provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito. Se ubica aproximadamente a 17 Km. al norte de Quito, cerca de la Mitad del Mundo, es conocida como la puerta de ingreso al Noroccidente de la provincia de Pichincha. Límites: Norte: Parroquia San José de Minas Sur: Parroquia Nono Este: Parroquia San Antonio de Pichincha Oeste: Parroquia Nanegalito y Nanegal. Altitud El punto más alto de la parroquia se encuentra a 2.839 m.s.n.m. La superficie aproximada de esta parroquia es de 184.62 Km2. Clima Calacalí según la clasificación de Pourrut (1995) se encuentra en una zona con un clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo, es decir, con una altura pluviométrica de 600 a 2000 mm/año y con temperaturas medias de 12 a 22ºC. Ver las imágenes de origen Historia de la Parroquia Calacalí es parte del Valle Equinoccial. Fue fundada como parroquia eclesiástica en 1572, por el Obispo Federico González Suárez. Se caracteriza por haber sido zona prehispánica y con una gran importancia astronómica, comercial y agrícola. Además, tenía un gran número de afluentes para el riego, que hacían que este valle sea un centro de acopio de los centros urbanos más grandes. Por este motivo, los Mindalaes en tiempos preincaicos, hacían de Calacalí el punto de inicio de la ruta comercial entre la zona andina y el valle costero, y llevaban productos como: sal, ají, algodón, coca, oro, chaquira.

Imagen Nº 1.

Los orígenes de su nombre varían mucho, por un lado, a partir de los pobladores, ellos dicen que ascendieron a las lomas y observaron el manto blanco que cubría sus territorios a ciertas horas del día, y este manto corresponde a la “neblina”. Y es así como la población le denomina Calacalí, que significa manto en quechua. Por otro lado, según versiones recogidas de los pobladores de la zona, el nombre proviene de las minas de cal existentes al norte de la población en un punto denominado “Chaupizacha” cuya producción sirvió como materia prima para las edificaciones que se realizaron en la ciudad de Quito en la época hispánica. Otra explicación del nombre de Calacalí se deriva de las tribus calas-calas. En 1814 fue construido un nuevo templo parroquial, el mismo que existe hasta la actualidad. La población es poseedora de algunas joyas coloniales como: La Cruz de Piedra que data en el año de 1640 y se encuentra en el cementerio, la Pila de Piedra que originalmente estuvo en la plaza San Francisco de Quito misma que era utilizada como fuente de agua para los capitalinos, posteriormente fue trasladada a San Antonio de Pichincha y en 1917 se organizó su traslado definitivo a Calacalí, realizando un soberbio y sacrificado viaje que culminó con su ubicación en el centro del Parque Sucre desde el cual se genera el desarrollo de la parroquia. Frente a este se encuentra la Iglesia Parroquial, de una estructura típica de la serranía, data de 1820. Casi cien años después fue remodelada para ampliar su pretil y elevar sus torreones, siendo intervenida finalmente por el FONSAL (Municipio de Quito), recuperando el entorno y dando un ambiente llamativo a todo el conjunto. En 1934, el Comité France Amerique perennizó la labor cumplida por los geodésicos franceses construyendo un monolito en la línea equinoccial. Fue ubicado en San Antonio de Pichincha hasta finales de los años 60, cuando se inicia la construcción del nuevo monumento, al finalizar el nuevo monumento de la Mitad del Mundo el monumento original fue desarmado pieza por pieza, los moradores de Calacalí solicitaron sea trasladado hasta su parroquia, y fueron ellos precisamente quienes lo transportaron y lo ubicaron en la plaza central, pues la línea equinoccial atraviesa también por este poblado. Calacalí tuvo el honor de ver nacer a Doña Carlota Jaramillo el 09 de Julio de 1904 (Pérez, 2005), la “Reina de la Canción Nacional, en el 2004 en su honor se inaugura la “Casa Museo Carlota Jaramillo”. La Parroquia empieza a tomar importancia con la construcción de la carretera Calacalí-La Independencia como una ruta alterna de acceso a la provincia de Esmeraldas desde el centro de Quito. En la última década toma matices de actividad turística, porque el ecoturismo surge como una importante fuente de ingresos y trabajo. Además, poco a poco se va consolidando en una zona industrial posibilitando que se amplíen las plazas de trabajo.

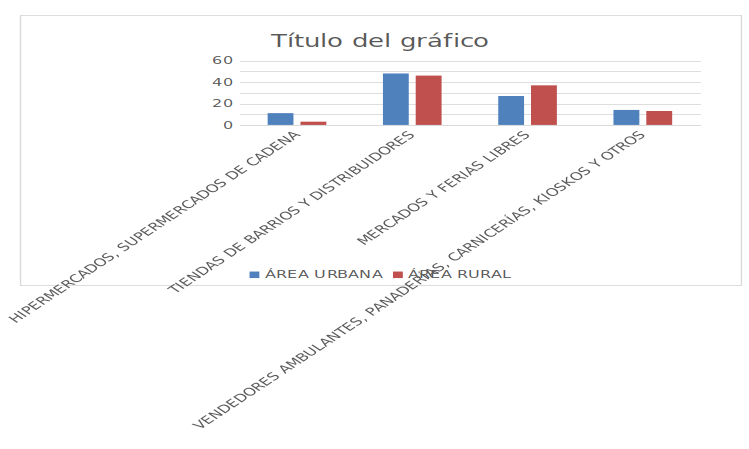

Gráfico Nº 1.

Fuente: INEC 2010. www.inec.gob.ec

Ver las imágenes de origen POBLACION Autoidentificación Étnica Según el censo del INEC 2010, del total de la población (3895 habitantes) el grupo de población que se autoidentifican como mestizos equivale al 87%, en menor proporción se localizan los grupos étnicos: blancos 5%, afroecuatorianos 3%, mulatos 2%, indígenas 2%. Índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento El índice de feminidad y masculinidad en la parroquia son equitativos es decir por cada 100.05 mujeres que allí residen se encuentran 100 hombres. Mientras que el índice de masculinidad es que por cada 100 hombres existen 100,05 mujeres, lo que significa que la cultura femenina enfatiza en la cooperación y apoyo social notándose una participación más activa en la sociedad.

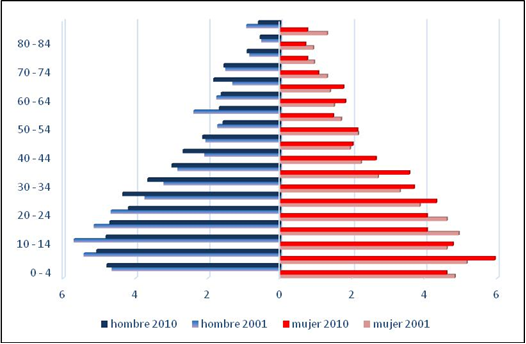

Gráfico Nº 2.

Fuente: INEC 2010. www.inec.gob.ec

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

En la actualidad se puede afirmar que el sector industrial es la actividad más importante de la estructura productiva de Calacalí, a pesar de las incomodidades que genera en la población. Luego del sector industrial, se encuentran las actividades agrícolas de sustento familiar, con grandes extensiones de tierra que son subutilizadas, según la cifra del censo 2010. También son actores del aparato productivo las microempresas de comercio y turismo. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 482 26,64% Explotación de minas y canteras 6 0,33% Industrias manufactureras 253 13,99% Construcción 150 8,29% Comercio al por mayor y menor 220 12,16% Transporte y almacenamiento 77 4,26% Actividades de alojamiento y servicio de comidas 63 3,48% Información y comunicación 13 0,72% Actividades financieras y de seguros 11 0,61% Actividades inmobiliarias 4 0,22% Actividades profesionales, científicas y técnicas 44 2,43%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 65 3,65% Administración pública y defensa 65 3,59% Enseñanza 39 2,16% Actividades de la atención de la salud humana 29 1,60% Artes, entretenimiento y recreación 6 0,33% Otras actividades de servicios 27 1,49% Actividades de los hogares como empleadores 122 6,74% Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 3 0,17% No declarado 85 4,70% Trabajador nuevo 44 2,43% Total 1808 100,00% Ver las imágenes de origen

Imagen Nº 2.

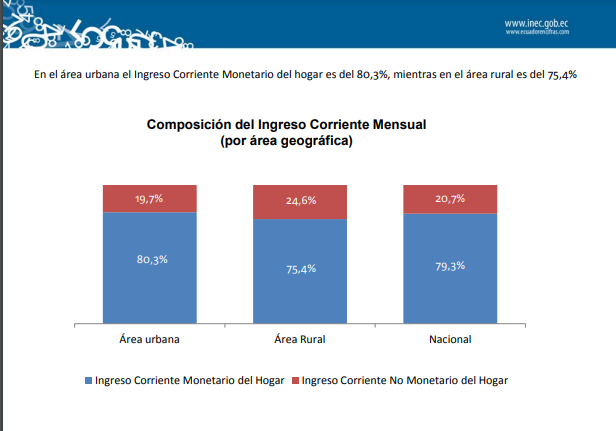

Ingresos de los hogares según datos INEC año 2017

Gráfico Nº 3.

Fuente: INEC 2010. www.inec.gob.ec

Nota: Podemos visualizar en la imagen que el ingreso mensual a nivel nacional es por “ingreso corriente monetario”.

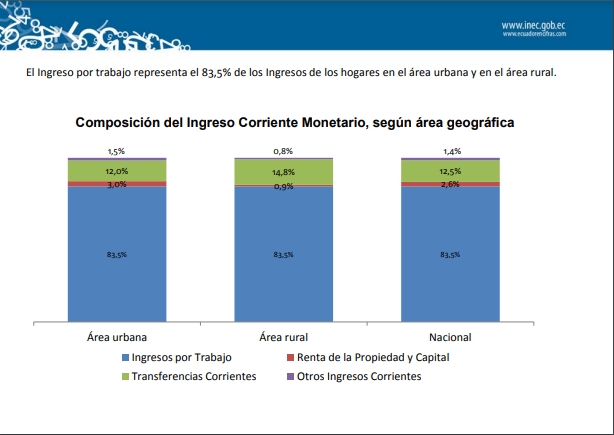

Gráfico Nº 4.

Fuente: INEC 2010. www.inec.gob.ec

Nota: en esta imagen se puede evidenciar que el ingreso monetario a los hogares del Ecuador en su gran mayoría es por “ingresos de trabajo” y que tiene concordancia con la imagen anterior.

Gastos de consumo

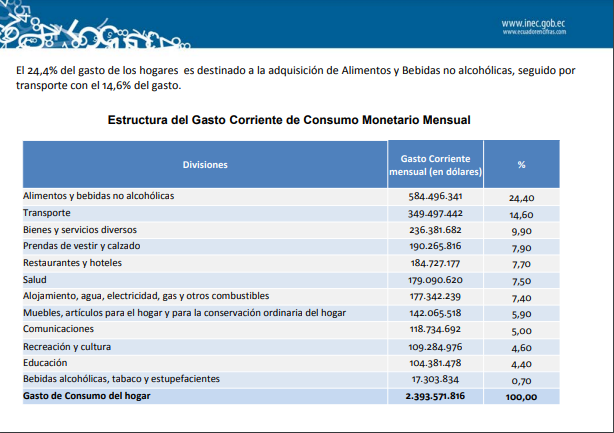

Gráfico Nº 5.

Fuente: INEC 2010. www.inec.gob.ec

Nota: En la imagen visualizamos que el mayor gasto en los hogares del Ecuador es por el concepto de “alimentos y bebidas no alcohólicas”, pero también tiene un porcentaje a pesar de que es mínimo el de “bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes”, esto quiere decir que un monto de los ingresos de los hogares está destinado para las bebidas alcohólicas, siendo esto un dato bueno para nuestra investigación.

Introducción:

En la historia de la humanidad siempre ha estado inmersa las bebidas, como para rituales, funerales, fiestas a los dioses, agradecimiento a la madre tierra y más. Hoy en día las bebidas están presentes en la cotidianidad doméstica, esto implica que está inmiscuida en celebraciones, festividades, rituales religiosos, en todo acto que este líquido enviado por los dioses pueda ser el vehículo para la felicidad y para ciertos rituales ancestrales sirva como vehículo para conectar con las antiguas deidades y seres desconocidos.

Las bebidas siempre han estado presentes en tiempos de felicidad y tristeza, de amores, de odio, de bienvenidas y partidas, siendo un néctar para todo ser humano como, millonarios, pobres, blancos, negros, político, infortunado, siendo siempre el gran acompañante para animar el espíritu. Sus múltiples usos se han mantenido a lo largo de los años y continentes, esto gracias a sus habitantes que mantienen vivas las costumbres de preparar y consumir bebitas de antaño.

En este libro encontrará el origen, procesos y ejecuciones de las bebidas de antaño que han dejado huella y siguen calando en el convivir de nuestros pueblos. En el primer capítulo se hablará de la historia andina del Ecuador con su Grano Sagrado, el maíz, que ha su vez fue el sustento alimenticio y creación de diferentes comidas y bebidas. También abarcará, la chicha, con sus diversas variedades, aromas, colores y sabores. En este capítulo el interesado por conocer más de las bebidas de antaño encontrará bebidas ancestrales y los rituales en las que se consumía, para ir desarrollando las características de las chicherías, chahuarmishquerías y pulperías.

En el siguiente capítulo hablaremos del aguardiente y su preparación, que su materia prima es el jugo de la caña que fue introducida por los europeos, quienes controlaban la producción, ventas y distribución del aguardiente y fueros estas imposiciones que provocarían diversas protestas, como en Quito la “Rebelión de los Estancos” que marcó un antes y un después para el sistema de producción y también formaría parte de una advertencia para las redes de contrabando y evasores de impuestos al aguardiente considerada una bebida espirituosa en las Américas.

En el tercer capítulo recorreremos la historia de las bebidas de América y una que otra del antiguo continente. Hablaremos de las cervezas, que su origen siempre está enmarcado de leyendas, en Mesopotamia hace más de 7.000 años ya se consumía, que nace como “aguamiel”. En América llega por los europeos en la época colonial y en Quito pasaba algo curioso con la cerveza, era más perjudicial para la salud consumir agua que no era potable a que consumir una cerveza que tenía más métodos para convertirse en una bebida inocua para las personas mayores de edad. Recordaremos cervezas antiguas que marcaron la historia de Quito, tal es el caso de la cerveza La Victoria, que con sus campanadas se sabía que estaba lista para su consumo.

En el último capítulo abordaremos odas, poemas, coplas y música que siempre han estado junto a las bebidas ancestrales para celebrar a las antiguas deidades o simplemente para honrar las mismas, estas coplas fueron recuperadas por el historiador Javier Gomezjurado Zevallos quien tuvo una magnífica idea para recuperarlas.

El estudio realizado, se basa en métodos: teórico y empírico, los mismos que permitieron considerar los fenómenos históricos y sociales.

Por un lado, la aplicación del método teórico ha facilitado en el objetivo de investigación, las relaciones esenciales. Por ello, la investigación tiene procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción, deducción y dentro del mismo el método histórico que se caracteriza al objetivo en sus aspectos más externos, a través de la evolución y desarrollo histórico del mismo.

Por otro lado, el método empírico cuyo aporte al proceso de investigación es resultado fundamental de la experiencia, han permitido revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objetivo de estudio a través de procedimientos prácticos y diversos medios de estudio. Dentro del mismo, el método de la observación científica, que ha permitido conocer la realidad de Calacalí con algunas cualidades de carácter distintivo y que ha sido consciente orientado hacia un objetivo, planificada en función de los objetivos y teniendo en cuenta las condiciones, los medios, objeto, sujeto de la observación y objetiva que despojada lo más posible de subjetividad apoyada en juicios de realidad y no en juicios de valor.

- Promover información gastronómica de fácil comprensión.

- Combinar una amplia investigación con una investigación detallada.

- Demostrar la relevancia de la teoría, trabajando en un ambiente real gracias a la investigación.

- De igual forma, se ha considerado una revisión bibliográfica puesto que dicha investigación también se basa en la experiencia relacionada al ámbito cultural.

La investigación cuantitativa aporta al desarrollo de los resultados y discusión con la finalidad de aportar mejor a las conclusiones y tomado de decisiones oportunas; es decir, la aplicación del método cuantitativo cuya herramienta a utilizar es la encuesta, es aplicado para la obtención de datos y una vez ordenados se proceden a ser analizados relacionando las cantidades resultantes con su comprobación.

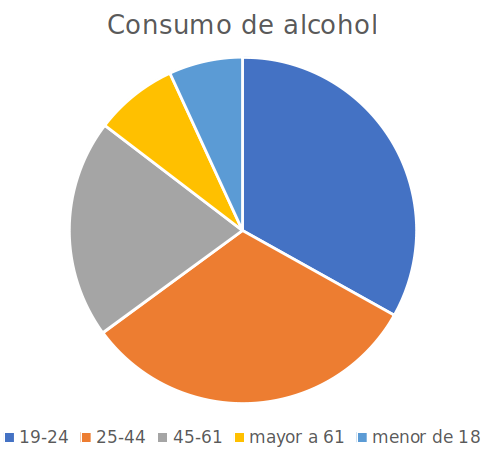

Cuánto dinero gastan las personas en bebidas alcohólicas

Según El Telegrafo dice que, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos existe un porcentaje sobre el sobre el consumo de alcohol en el Ecuador. Para lo cual se pudo evidenciar que las personas las personas entre 19 y 24 años son las que más consumen de bebidas alcohólicas con 12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%, de 45 a 61 años con un porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 2,8% y la población menor de 18 años con un 2,5%.

Gráfico Nº 5.

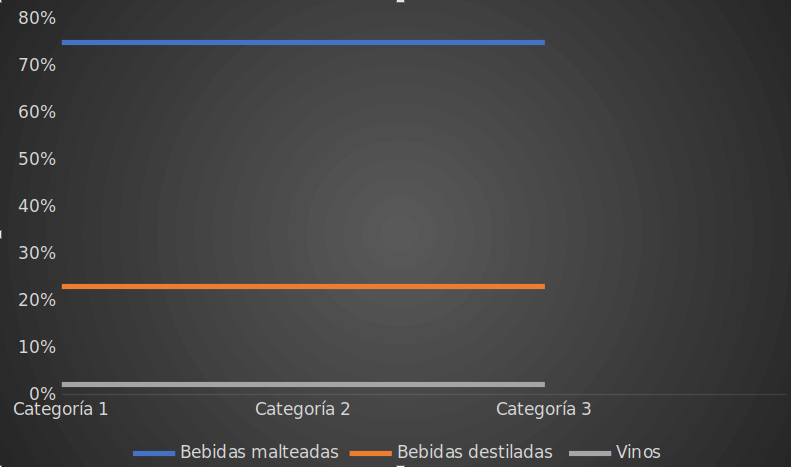

Al igual que se pudo también evidenciar que la bebida alcohólica más preferida es la cerveza con un 79,2% y la mayoría de las personas consiguen estas bebidas en tiendas de cada barrio.

Según las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) se pudo ir verificando que durante 2019 las ventas totales de la industria ecuatoriana de bebidas alcohólicas sumaron USD 851 millones, cabe observar que el desempeño de 2019 fue tan poco favorable, que incluso el nivel de las ventas en dicho fue inferior al de 5 años previos, de manera que entre 2014 y 2019 se registra una contracción de la facturación a un ritmo de 1% por año. En el primer semestre de 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria, las ventas de esta industria registraron una caída importante, en el orden del 47% en comparación al mismo período de 2019.

En esta industria participan 3 ramas principales: la de elaboración de bebidas malteadas y malta (cervezas principalmente), con ventas en 2019 por USD 636 millones (participación de 75% respecto al total de ventas de la industria de bebidas alcohólicas), la de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas con ventas por USD 194 millones (23%), y la de elaboración de vinos con una facturación de USD 5 millones (2%). Y según una encueta del INEC hecha a 1´095.564 hogares, en el país se gastan mensualmente más de $ 37 millones en bebidas alcohólicas.

Gráfico Nº 6.

Conclusiones

- Finalmente, Calacalí es rica en su gastronomía y en sus productos de materia prima para poder desarrollar estos platos tan apetecidos como por ejemplo el maíz.

- Con los resultados de la encuesta entendemos que la investigación puede potencializar la gastronomía de Calacalí y por qué no el turismo.

- La investigación colaborará a que los turistas conozcan más de sus bebidas y fiestas de Calacalí.

- Con esta investigación incitaremos al rescate, al consumo de las preparaciones de Calacalí.

Agradecimiento

Ésta investigación está dedicado a cada persona que se apasiona por la cultura, la gastronomía y desee viajar a antaño por medio del arte culinario y con ello conservando el patrimonio gastronómico tangible de Calacalí, por su puesto es dedicado al Instituto Superior Tecnológico “Japón” que ha hecho posible este rescate de tradiciones con la divulgación de éste artículo, también dedicado a las personas que fueron pilar fundamental en la investigación y desarrollo del mismo.

Bibliografía

Telégrafo, E. (2015, 1 septiembre). ¿Cuánto gastan los ecuatorianos en bebidas alcohólicas al mes? El Telégrafo. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/1/cuanto-gastan-los-ecuatorianos-en-alcohol-al-mes

Web Editor. (2019, 5 marzo). El mercado de bebidas alcohólicas en Ecuador | Revista Industrias. Bebidas alcohólicas. https://revistaindustrias.com/el-mercado-de-bebidas-alcoholicas-en-ecuador/

LIBROS DE CABILDOS DE LA CIUDAD DE QUITO: 1597-1603 (versión de Jorge A. Garcés). Tomo II. Publicaciones del Archivo Municipal.

GOMEZJURADO ZEVALLOS. J. (2014). Las bebidas de antaño en Quito.

BAILÓN, J. “La chicha no muere ni se destruye, sólo se transforma. Vida, historia y milagros de la cumbia peruana”. Flacso – Ecuador. Quito, 2004. Revista, ÍCONOS.