DISCURSO CRÍTICO SOBRE ARTES VISUALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DISEÑO GRÁFICO

-

AUTOR: Hishochy Delgado Mendoza1

AUTOR: Hishochy Delgado Mendoza1

RESUMEN

En mi labor como profesor de Artes Visuales y Semiótica en la carrera de Diseño con mención en Comunicación visual de la PUCE SD, sentí la necesidad de investigar sobre cuestiones epistemológicas y metodológicas que me permitan el desarrollo de la interpretación y construcción del discurso crítico. Es por ello que pretendo sustentar algunas teorías y estrategias –desde una perspectiva narrativa- que fortalezcan teórica la mirada crítica ante el objeto artístico visual.

PALABRAS CLAVE:

discurso crítico, artes visuales, diseño, metáfora visual, arethé, inteligencia colectiva

ABSTRACT

In my work as professor of Visual Arts and Semiotics in the career of Design with a mention in Visual Communication of the PUCE SD, I felt the need to investigate epistemological and methodological issues that allow me to develop the interpretation and construction of critical discourse. That is why I intend to support some theories and strategies - from a narrative perspective - that strengthen the critical view of the visual artistic object.

KEY WORDS:

critical discourse, visual arts, design, visual metaphor, arethé, collective intelligence

INTRODUCCION

Caminante, ¿y el camino?

Sin la facultad crítica, no hay en absoluto

creación artística digna de ese nombre.

Oscar Wilde

Hay dos momentos significativos de mi experiencia como estudiante en la Universidad de la Habana que me llevaron a construir mis trayectorias y expectativas académicas y laborales. Recuerdo las palabras que, durante el curso 2007-08, Luz Merino (mi profesora de Fundamentos Teóricos Metodológicos de la Crítica de Arte) usaba para acercarse a los aprendientes, nos decía “mis especialistas”. Dicho vocativo llevaba a imaginarme en una galería o en un museo realizando el trabajo propio de un crítico de arte. Por otro lado, también rememoro la conversación que mantuve con Arantxa Fernández (miña amiga e mestra de lingua e cultura galegas) apuntando hacia la pertinencia de dedicarme a la docencia, después de haber desarrollado un taller titulado Xugando ao teatro que tenía como propósito transmitirles a los niños historias, canciones, bailes típico de Galicia en la capital cubana. Desde ahí, este interés por vivir el aprendizaje desde las experiencias culturales.

Recupero estas dos historias porque son los detonantes de mi tránsito en mi vida laboral; actualmente soy profesor de Artes Visuales en Educación Superior: un entrecruzamiento fortuito de relatos entre Arte y Educación. Digo fortuito porque tuve la oportunidad de observar cómo se relacionan los estudiantes de Diseño, con mención en Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) con las obras artísticas, sus dificultades para colocarse en lugares críticos que vayan más allá del reconocimiento visual. Por lo que sentí la necesidad de repensar el proceso de enseñanza y aprendizaje – desde la investigación- con el interés de fortalecer las aptitudes críticas.

De manera que pretendo aproximar más al estudiante al espíritu del ser crítico que “mantiene con la obra que critica la misma relación que el artista con el mundo visible de la forma y del color, o el invisible de la pasión y del pensamiento” (Wilde, 2002, p. 121). Pero, sospecho de la presencia de la crítica de arte cuando solo nos detenemos (estudiantes y profesores) en el primer encuentro con los elementos estructurales de la forma o con las leyes organizativas y hablamos de lo visible, reproducimos lo que otros ya saben; y me pregunto, ¿qué principios, rasgos, condiciones debe tener un discurso para ser crítico?

Ya venía con esta idea desde la maestría en Ciencias de la Educación, hace apenas un año; sin embargo, no quedé muy satisfecho con la propuesta de un manual didáctico para “solucionar problemas” en el aprendizaje. Considero que las capacidades discursivas críticas no se logran a través de recetas, ni limitaciones curriculares; la imaginación y la creatividad necesitan de la libertad. Por lo que me resulta importante develar ¿cómo desarrollar el discurso crítico en el seno de la educación superior artística?

Durante mi estadía en Barcelona (enero-febrero de 2016) consulté fuentes de información en tres bibliotecas: la de Bellas Artes, la de Filosofía, Geografía e Historia y la del Campus Mundet; cuyos autores trataban “la facultad crítica”(Wilde, 2002), “la crítica de arte” (Guasch, 2003) y (De la Torres, 2012), “la educación y cultura visual” (Hernández, 2000), “el papel de las artes visuales” (Eisner, 2004), “la creación y la inteligencia colectiva” (Díaz, R. et.al., 2005), “la metáfora del arte” (Oliveras, 2012), entre otros mojones que labran el camino de mi trabajo investigativo. Amén del valor y la utilidad hallada en cada texto que –sin lugar a dudas- sostienen un marco referencial potente, no abarcan la totalidad del presente estudio, el cual propone una aproximación al discurso crítico sobre Artes Visuales en estudiantes de Diseño.

En la primera tutoría que tuve con Fernando Herraiz en la Universidad de Barcelona, me preguntó ¿qué es lo que puede aportar la crítica del arte a la educación artística universitaria en estudiantes de Diseño con mención en comunicación visual? Me resultó estupenda esta interrogante y pensé en lo escrito por Wilde (2002) respecto al sentido de la crítica: “es la facultad crítica la que inventa nuevas formas (…). Es el instinto crítico al que le debemos cada nueva escuela que surge, cada nuevo modelo que el arte encuentra listo para su mano” (p. 99) y Hernández (2000) considera que las visiones actuales del arte, las corrientes del pensamiento sobre la cultura y la sociedad (sobre todo las derivadas de la postmodernidad) han llevado a establecer que la finalidad de una educación artística en la cultura cambiante e interrelacionada actual sería aprender lo que es significativo, crítico y plural (p.78).

Sin embargo, la “facultad crítica” se me presenta como un constructo un tanto abstracto que requiere ser negociado en la praxis educativa; de ahí el otro interés que acarrea este trabajo, se trata de hallar un modo de abordaje enfocado en la narrativa de sucesos, experiencias, historias y vivencias colectivas entre los aprendientes. Por lo tanto, el diálogo tendrá un papel protagónico en este contar sobre el arte con un nivel más hermenéutico, ontológico y desde la cultura visual. Hernández (2000) lo dijo: “El conocimiento no emerge ni de los sujetos ni de los objetos sino de la relación dialéctica” (p. 107).

A partir del andamiaje antes expuesto, amerita plantear la siguiente interrogante: ¿a través de qué estrategias o formas de trabajo favorecería una relación de aprendizaje crítico en torno al arte?

ESPECIFICIDAD

DE LA

PROPUESTA

¿Por qué el discurso crítico en la enseñanza superior del Diseño?

Sin lugar a dudas, pienso que la educación escolar ecuatoriana ha dado un giro trascendental en la atención y calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo, en el nivel Superior, a partir del 2007 con las políticas aprobadas por el Gobierno de Rafael Correa. Se ha promulgado, como parte de la Revolución ciudadana, programas de estudios dirigidos que enfatizan tal propósito: “Una meta central de la educación actual es formar personas preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto supone favorecer en cada momento de la experiencia educativa, y en todas las asignaturas, (…)” (Creamer, 2011, p. 7).

Santo Domingo de los Tsáchilas es provincia desde el 7 de noviembre del 2007, de ahí que haya sido considerada como “una sociedad emergente” (Font, M. y Santibáñez, M., 2012). El nivel cultural, intelectual zozobra en Universidades condicionadas, otras cerradas con una trayectoria relativamente de corta vida. La Educación tradicional, apegada a la voz del maestro, sin construcción del estudiante y reproductiva, dominaba el escenario y todavía subsisten tales rezagos didácticos.

En medio de este contexto, continúa la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo (PUCE SD), aprobada por el Mons. Emilio Lorenzo Stehle en 1996. La misma cuenta con siete escuelas, ocho carreras y dos postgrados. En este centro educativo de nivel superior laboro como docente a tiempo completo desde el 2012 hasta la actualidad. Soy miembro de la Escuela de Diseño, a partir de ahora EDIS, donde se interactúa con el objeto artístico visual y sus múltiples proyecciones teóricas y prácticas. En los cuatro años de experiencia en la enseñanza de las Artes Visuales pude contactar ciertas debilidades en la construcción del discurso crítico. Los estudiantes de Diseño de la PUCE SD, en su mayoría, se quedan en la descripción superficial del objeto visual y manejan adjetivaciones que no aportan a la valoración crítica de la obra de arte.

Durante la gestión de la asignatura de Artes Visuales en la Escuela de Diseño tuve que elaborar un syllabus, algo rutinario, y me preguntaba: ¿qué propongo? ¿qué enseño? ¿qué querrán aprender los estudiantes de Diseño? Delimitar las Artes Visuales como algo disciplinar de la enseñanza, es una tarea difícil y discutible, sobre todo por las tantas manifestaciones que advierten un contacto con lo artístico-visual y la posibilidad de un proyecto transdisciplinar. Esto todavía presenta sus fisuras. Aun sospecho de la efectividad de abordar la enseñanza desde la concepción disciplinar, ¿qué giro le podríamos dar a la educación artística de las Artes Visuales que supere el carácter disciplinar?

Según el programa tenía que cavar en algunas zonas epistemológicas de las artes plásticas (arquitectura, escultura, pintura, fotografía) y audiovisuales (cine, video arte). Sin embargo, no me preocupaba tanto hablar de todo un poco como llegar a reflexionar e interpretar alguna de las manifestaciones antes mencionadas. Decía Wilde (2002): “Para conocer la cosecha y calidad de un vino no es necesario beberse el tonel entero” (p.101).

Existen debilidades a la hora de tratar conceptos claves relacionados con la crítica de arte, sobre todo las artes visuales. Falta considerar un poco más los principios que calan en la autonomía del estudiante. Esto no significa que se niegue el trabajo colaborativo; propongo el hallazgo de la autonomía desde la inteligencia colectiva. Herraiz (2015) entiende “también que, la experiencia de aprender de modo autónomo, debe implicarse en procesos de realización colectivos de producción y transformación de conocimientos, donde el diálogo con las miradas y las argumentaciones de los estudiantes sean protagonistas” (p.48).

Pienso que el ejercicio de valoración ha venido desarrollándose en asignaturas como Historia y Teoría del Diseño, Semiótica en virtud de los procesos de apreciación del Diseño, mas no como práctica crítica (escribir y hablar con facultades críticas). Faltan estrategias –desde la perspectiva narrativa- que potencie este intercambio de visiones críticas. Y me hago las mismas preguntas que Conle (1999) “Why narrative? Whish narrative?” (p.7).

Aún existen falencias a la hora de redactar un texto autosuficiente, auténtico sobre producciones artísticas visuales que demuestren la capacidad de abstracción, imaginación, escrutinio en los estudiantes de Diseño. En los trabajos escritos y expositivos –pude constatar- un arraigo de adjetivaciones naif. Cuesta despertar al genio. Y es porque aún no se ha comprendido que “no se trata, pues de aprender a “leer” una imagen (como identificación de elementos visuales aislados) sino de “conocer” críticamente las diferentes manifestaciones artísticas de cada cultura” (Hernández, 2000, p. 79).

En este sentido, amerita proponer estrategias que desarrollen la capacidad de relación en los estudiantes y pensar en lo que se va a relacionar (coherente con el discurso sobre Artes Visuales). Me viene a la mente un recurso muy utilizado en la literatura y no tan abordado en las Artes Visuales: la metáfora. Pero, ¿por qué la metáfora y no otro recurso, por ejemplo la metonimia, el símil, la alegoría, etc.?¿Cómo la metáfora visual supone una aproximación al discurso crítico? Oliveras (2011) plantea, “los estudios sobre metáfora plástica o visual no han tenido aún el desarrollo que merecen. Si bien autores como MacCormac reconocen su valor, sólo toman en consideración a la metáfora verbal” (p.15) y yo agregaría que amerita repensarla desde la educación artística y la práctica interpretativa y constructiva de discursos con vocación crítica.

Una de las zonas menos tratadas por el colectivo de investigadores de la PUCE SD es el discurso crítico de arte: hasta el presente no he encontrado tesis, ni artículos, ni material didáctico que se preocupen por el fortalecimiento de la facultad crítica ni la aptitud interpretativa para expresar ideas orgánicas sobre el acontecer creativo próximo al Diseño. Esto se debe a que ni tan siquiera se conoce sobre las funciones y los lugares por los que transita la crítica del Diseño como arte. A propósito De la Torre (2012) dijo:

En el tiempo que llevo relacionándome con los estudiantes de Diseño he observado cierto desinterés por conocer el terreno que pisan desde el punto de vista artístico-cultural, ¿acaso piensan en el Diseño como una auténtica manifestación artística visual con enfoques sociológicos? ¿Bajo qué paraguas (campo de acción) ubican al Diseño? ¿Qué discurso crítico existe alrededor de la poiesis del Diseño como expresión artística visual?

Se habla poco sobre la producción artística contemporánea en Ecuador y los derroteros de una crítica emergente. Por lo que considero que vale la pena buscar el modo para acercar los estudiantes y profesores de Diseño a la producción artista ecuatoriana contemporánea que encuentra, entre otros espacios, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. La didáctica debe favorecer el intercambio entre la subjetividad, la realidad y la sociedad, un trinomio que necesita del diálogo, que requiere del argumento y de la narratividad. Con esto me apego a la idea de

Esto permite la amplitud de la cultura visual y con ella la posibilidad de contar historias sobre experiencias vividas relacionadas con el desarrollo artístico contemporáneo. Hernández (2000) lo deja claro en su texto Educación y cultura visual, “más allá del placer o del consumo, un estudio sistemático de la cultura visual puede proporcionarnos una comprensión crítica de su papel y sus funciones sociales y de las relaciones de poder a las que vincula, más allá de su mera apreciación (…)” (p. 142).

Buscar la relación de la crítica de arte en educación superior con el “pensamiento complejo, el cual conduce a una ética de la solidaridad y de la no coerción” (Morin, 2006, p.71) se convierte en una necesidad. Dicho autor agrega: “lo más complejo comporta la mayor diversidad, la mayor autonomía, la mayor libertad y el mayor riesgo de dispersión, la solidaridad, la amistad, el amor son cimientos vitales de la complejidad humana” (p.41).

De ahí mi interés por cuestiones éticas en el proceso discursivo crítico del arte, ya que como dijo Sumner en 1940, “El pensamiento crítico, como producto de la educación y el entrenamiento que garantiza el hábito y el poder mental, es la única defensa contra el engaño, el fraude, la superstición y la falsa interpretación de nuestras circunstancias terrenales y de nosotros mismos” (Mota de Cabrera, 2010, p.12).

Contextualización del objeto: discurso crítico sobre artes visuales en la educación superior del Diseño

UN BREVE PREÁMBULO

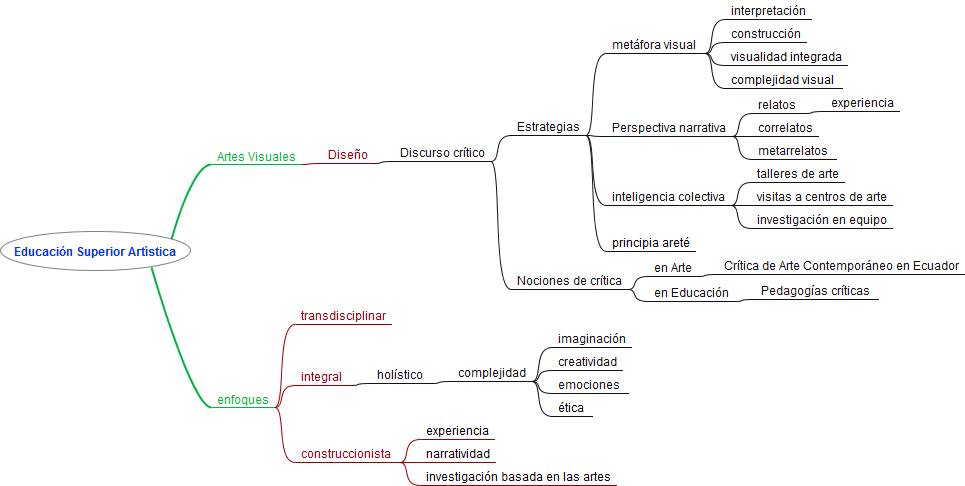

Han sido múltiples las lecturas que he realizado en la presente fase de planificación. Estas suponen cómo han devenido el arte y la educación, un binomio con aristas polifacéticas e híbridas en la interpretación, creatividad, construcción y enseñanza de discursos y prácticas que no siempre se muestran en diálogo afable sino que encuentran en la alteridad el detonante que conduce a un pensamiento más complejo. A continuación presento un mapeo con los temas encontrados en dichas lecturas, los cuales -de alguna manera- guardan relación con mi objeto de estudio y acudiendo al análisis podré hallar ciertas fisuras necesarias para la viabilidad y factibilidad de la tesis.

Mapa 1: Mojones temáticos de la investigación

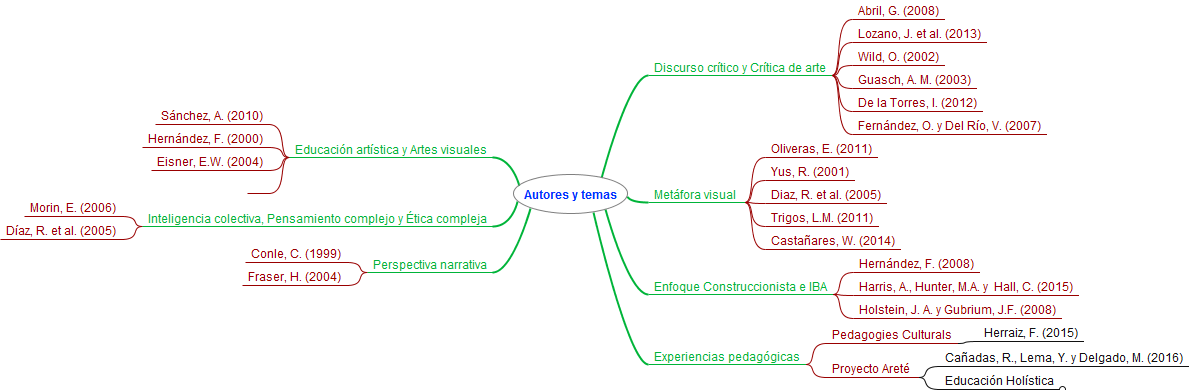

También he elaborado un gráfico donde doy a conocer los nombres de los autores consultados; estos -amén de sus excelentes escritos- no abordan mi estudio en su totalidad sino que hacen referencia a ciertas variables que pudieran edificar el aparato investigativo que pretendo construir.

Mapa 2: Marco de relación temas-autores

Del estado, su arte y las fisuras

En unos de las defensas doctorales (enero, 2016), conocí -de vista y discursando- a la Dra. Aida Sánchez de Serdio Martín, hablaba justo de la relación que existe entre el arte y la educación; sin embargo lo que más me llamó la atención fue el valor que le dio al borde, a la frontera que litiga en los procesos artístico-educativos, así como de los adyacentes.

De ella no había leído nada, hasta que me regresé a Ecuador en febrero del mismo año y me re-encuentro con Pau Ricart (un colega de la PUCE SD) quien me regaló un texto de Aida (2010); esto me vino como anillo al dedo porque hasta el momento no había leído una fuente que pusiera en crisis la mirada “instrumental de los discursos y las prácticas del arte como medios para obtener beneficios educativos generales [lo que supone un descuido de] las dimensiones propias del mismo como forma de producción cultural” (p.45).

Coincido con la autora antes mencionada cuando plantea, en el texto Arte y Educación: diálogos y antagonismos, que “podemos encontrar pistas sobre cómo abrir diálogos complejos entre la escuela y otros ámbitos de producción y reflexión cultural y artística” (Sánchez, 2010, p. 46). Había pensado en la inserción de la Escuela de Diseño en los procesos de construcción de la crítica de arte en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Un espacio de mucho dinamismo artístico-cultural. De ahí la interrogante: ¿cómo establecer vínculos educativos entre la Universidad y el Centro de Arte Contemporáneo en aras de abordar el discurso crítico sobre Artes Visuales?

Intento ver el discurso crítico del arte como un acompañamiento teórico y práctico de las producciones artísticas desde la visualidad del complejo cultural. No me resulta coherente la esencia emancipadora de la crítica con un cerramiento en lo escolar (en el aula); cosa que todavía tiene domino en las clases de Artes Visuales de la PUCE SD. Esta amplitud de campo visual se muestra casi ausente en la formación del estudiante de Diseño. Guasch (2003) plantea que “la crítica de arte se ha de entender como una traducción literaria de experiencias sensitivas e intelectuales fruto de un diálogo de tú a tú entre el crítico y la obra de arte” (p.211).

Cada vez que hablo de amplitud de campo visual, me aproximo a la capacidad de relación, al concepto de cultura visual que propone Hernández (2000): “la noción de cultura visual responde a los cambios en las nociones de arte, cultura, imagen, historia, educación (…) y está vinculada a la noción de “mediación” de representaciones, valores e identidad, dirigido al sentido de la mirada” (141).

Y en medio de esta “noción de cultura visual”, antes referida, no podría faltar el entramado de la crítica de arte; no como mero puente interpretativo entre la obra y el público o el después que reproduce con palabras a la obra de arte convencional, y es palabras (texto secundario). Hablo del discurso crítico como soporte de la “facultad crítica” que una vez Oscar Wilde consideró tan auténtico y de mayor envergadura que la misma obra de arte.

Decía Wilde (2002), “la crítica requiere infinitamente más cultura que la creación” (p.99). La “creación” en este contexto se refiere a la acción de construcción del objeto artístico convencional (plástico). A esta facultad le da un valor social, colectivo y detonante del dinamismo artístico. Al respecto leí, “una época que no tiene crítica es una época de arte inmóvil, hierático, reducido a la reproducción de modelos formales, o una época carente por completo de arte” (Wilde, 2002, p.95).

Para llegar a la crítica tanto en los medios escolares como no escolares y culturales, se requiere de interpretación, entendida como la capacidad de descifrar. “Supone descomponer un objeto (la representación) en su proceso productivo, descubrir su coherencia y otorgar a los elementos y las fases obtenidas, significados intencionales sin perder nunca de vista la totalidad que se interpreta” (Fernando, 2000, p. 130). Pero ¿solo de interpretación vive la crítica, el objeto es su único referente?

Pienso en la obra de Oscar Wilde (2002), donde ve al “crítico como artista” (p.121), aquel que tiene la capacidad de relacionar la vida con el arte y hallar vida en los complejos e intrínsecos procesos del arte. De manera que este recurso cala en las zonas menos transitadas de apelación y escrutinio.

La crítica más elevada, es el relato de nuestra propia alma. Es más fascinante que la historia, pues se ocupa exclusivamente de uno mismo. Es más placentera que la filosofía, ya que su tema es concreto y no abstracto, real y no vago. Es la única forma civilizada de autobiografía (Wilde, 2002, p.125).

Las ideas de Oscar Wilde son puntos de partida de reflexión en torno al constructo crítico que he tratado en este trabajo; no obstante, estoy consciente de que debo continuar la búsqueda en otros estudios para establecer diálogos y replantear nuevas soluciones conceptuales ante el objeto de estudio que me compete. De ahí que, hasta el momento, haya acudido a otros autores.

Hasta el momento, he tratado la importancia de la relación, la imaginación, la interpretación, entre otros términos para la crítica a partir de las Artes Visuales. Eisner (2004) lo confirma al expresar: “Las artes refinan nuestros sentidos para que nuestra capacidad de experimentar el mundo sea más compleja y sutil, estimulan el uso de nuestra imaginación para que podamos imaginar lo que realmente no podemos ver, saborear, tocar, oír u oler” (p. 38).

No podría dejar de mencionar la metáfora como recurso crítico (integral) por excelencia que construye desde el conocimiento de las cualidades de un objeto otro objeto -por lo general- más poético y enriquecedor que el primero. “La propia definición ya señala el poder pedagógico de las metáforas, que pueden ser insustituibles para explicar y comprender ideas nuevas, que se apartan de lo convencional” (Valero y Navarro, 2008, p.2).

Estando en Barcelona, me leí un texto sobre metáfora visual, constituye un recurso potente en el discurso crítico cuya función es “testimoniar la precariedad de la figuración literal” (Oliveras, 2011, p.19). Entiendo “figuración literal” como el decir lo que veo. Sin embargo, cómo lograr en el proceso de enseñanza y aprendizaje que la metáfora desarrolle las facultades críticas en los estudiantes de Diseño, esto no lo he encontrado acuñado por fuente alguna.

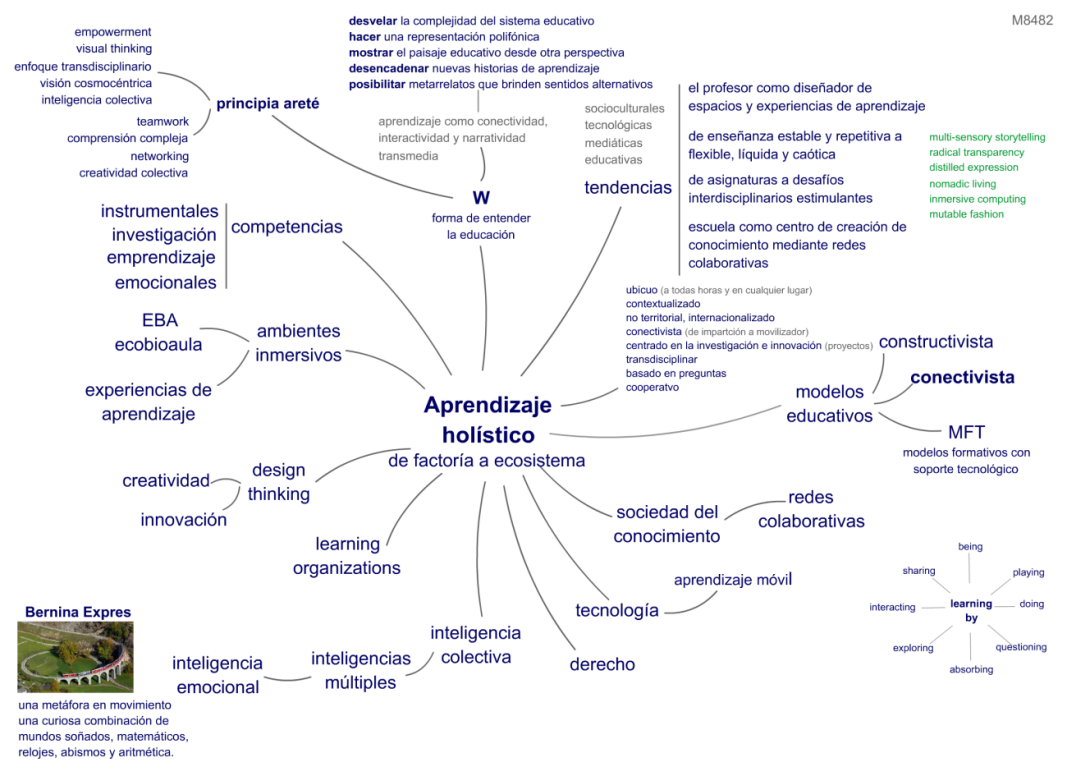

A mediados del 2015 inicié una investigación con Rafael Cañadas y Yohana Lema sobre las nuevas rutas que deberá coger la educación superior. Un proyecto que se sustenta en el principia arethé y en la inteligencia colectiva. Una de las preguntas que nos hicimos fue ¿Cómo transformar una educación industrial (basada en modelos de producción mecanicista, con tiempos angustiosos, conocimientos estancos y alta jerarquización) en una educación sistémico-orgánica (basada en el enfoque transdisciplinar, vivencial, relacional, inteligencia emocional y las comunidades de aprendizaje)? Esta propuesta direcciona y colabora –en gran medida- mi proyecto de tesis doctoral; aun y cuando no aborde las Artes Visuales, ni el discurso crítico directamente.

Mapa 3: Aprendizale holístico basado en principia Areté e inteligencia colectiva,

Y hablando de inteligencia colectiva, tuve el privilegio de conocer un trabajo desarrollado por la “Asociación Cultural Comenzemos Empezemos” de Andalucía que le da importancia a la red humana, a las actividades performativas, al ciclo de conferencias y al uso de las redes de comunicación que se establecen a través de Internet. Díaz (2005) trata este proyecto “como un tallo que se reproduce a medida que brotan sus raíces, crecemos horizontalmente. El tallo se llama colectivo Zemos 98 y sus raíces son infinitas, como infinito es el mundo de las ideas. Aquí no hay unos más que otros, sino unos más otros, porque todos formamos parte de un mismo ser vivo, en el que no hay distinción entre quienes lo alimentan o quienes son alimentados por él” (p.11).

Otro de los textos que consulté y disfruté fue el de Ramos (2001), titulado Educación integral. Una educación holística para el siglo XXI. Este propone estrategias para educar la creatividad, la experiencia, el espíritu, la complejidad y habla de la docencia holística. Aunque no lo haga desde la mirada de la educación artística sino integral, son puntos significativos para ampliar la visión tanto didáctica como metodológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales.

La ética en la crítica es muy importante, si la entendemos como el actuar consciente para vivir bien, humanamente, con libertad (Savater, F., 1995); por eso, se debe aquilatar en función del ejercicio crítico. Ha sido escaso el estudio dedicado a la incidencia de la ética en la crítica del Diseño Gráfico, menos referida al comportamiento de los estudiantes en dicho contexto.

Hablar de ética en cualquier ejercicio académico permitirá el impulso de la persona, creadora y crítica hacia la verdad y el respeto de lo auténtico. En el aula, los estudiantes sienten el deber del estudio como una actividad obligatoria, poco placentera; “hay necesidad vital, social, ética de la amistad, de afecto, del amor para el desarrollo de los seres” (Morin, 2006, p. 41). El mismo autor agrega, “El pensamiento complejo reconoce la autonomía de la ética al tiempo que la religa: estableceel vínculo entre el saber y el deber. No debemos, ni podemos concebir una ética insular, solitaria” (p.68).

OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE PARTIDA

| Objetivos específicos | Preguntas problema |

Observar la situación existente en torno al discurso crítico sobre Artes Visuales en estudiantes de Diseño de la PUCE SD. |

¿Qué situación existe en torno al discurso crítico sobre artes visuales en los estudiantes de Diseño con mención en Comunicación Visual de la PUCE SD? |

Determinar la incidencia del discurso crítico en el proceso de aprendizaje de las Artes Visuales. |

¿Cómo incide el desarrollo del discurso crítico en el proceso de aprendizaje de las Artes Visuales? |

Elaborar estrategias de aprendizaje que fortalezcan las capacidades de interpretación y construcción del discurso crítico sobre artes visuales. |

¿Qué estrategias didácticas fortalecen las capacidades de interpretación y construcción del discurso crítico sobre artes visuales en estudiantes de Diseño de la PUCE SD? |

| Aplicar las estrategias propuestas en el proceso de enseñanza de las Artes Visuales en estudiantes de Diseño de la PUCE SD. | |

Tabla 1. Relación objetivos-preguntas de investigación Fuente: Hishochy Delgado Mendoza

IDEA A DEFENDER

La interpretación y producción de metáforas visuales, desde la perspectiva narrativa y la inteligencia colectiva, permiten una aproximación más compleja al discurso crítico sobre artes visuales en estudiantes de Diseño de la PUCE SD.

DEL CÓMO ASÍ "SE

HACE CAMINO AL

ANDAR

Perspectiva metodológica

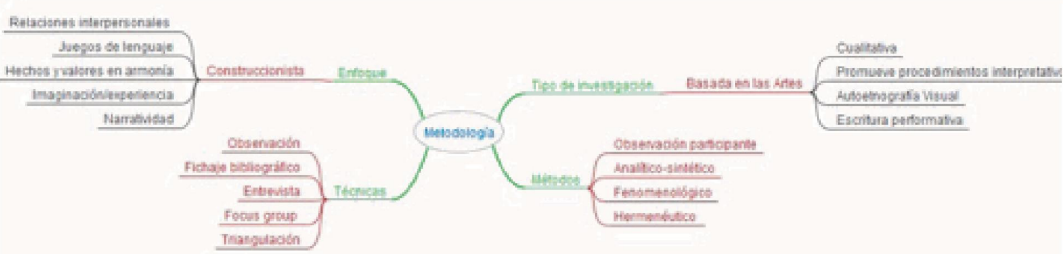

Cuando leí el texto La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación de Fernando Hernández, pensé en lo interesante que sería encaminar mi investigación por esa ruta. Una metodología que reafirma “la crisis de los supuestos del positivismo y del cientifismo [y aboga por] el posicionamiento construccionista” (Hernández, 2008, p. 88) de la Investigación Basada en las Artes, en inglés Art Based Research (ABR). Esta perspectiva cala en la “narrativa que se le otorga a la voz y la experiencia del investigador y de los colaboradores y el rescate que se hace de lo biográfico como elemento central de la reconstrucción de la experiencia vivida” (Hernández, 2008, p.90).

Mapa metodológico, elaborado por Hishochy Delgado, 05/02/2016

MÉTODOS Y RECURSOS

Creo en la legitimidad de este tipo de investigación de orientación cualitativa, ya que promueve el interés por la interpretación, “utiliza procedimientos artísticos (literarios, visuales, preformativos)” (Hernández, 2008, p. 92) Una investigación que cuenta historias desde el yo como ente social (mediador) de las realidades, con voz y autonomía, sin temor a las relaciones tripartitas entre sujeto-objeto-sociedad que en todo proceso investigativo está presente (sin faltarle a la ética). Es el sujeto quien investiga al objeto, aunque ninguno de los dos tenga la última palabra porque existe una realidad que “habla por sí misma” (Hernández, 2008, p. 90).

Entre los medios de abordaje que tengo pensado utilizar están las entrevista abierta y el fichaje bibliográfico; también métodos como la observación participativa, el fenomenológico, el analítico-sintético, el hermenéutico y autobiográfico. Sobre este último Wilde (2002) enunció “(…) y cada vez que lo hombres vean florecer los amarillos dragoncillos en el muro del Trinity, recordarán al refinado estudiante que vio en el seguro renacer de la flor de la profecía de permanencia eterna con la Benévola Madre de sus días – una profecía que la fe, por sabiduría o capricho, no quiso que se cumpliera. Sí, la autobiografía es irresistible” (p.45)

BIBLIOGRAFÍA

TRABAJADAS

Creamer, M. (2011). Curso de Didáctica del pensamiento crítico. Programa de formación continua del magisterio fiscal. Quito, Ecuador: Ministerio de Educación Superior.

Conle, C. (1999). Why Narrative? Which Narrative? Struggling with Time and Place in Life and Research. Curriculum Inquiry, 29 (1), 7-32.

De la Torre, I. (2012). Aproximación a la crítica de arte. Definiciones, metodologías, problemáticas, debates y sinergias de una disciplina contemporánea en la frontera. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social.

Díaz, R. et al. (2005). Creación e inteligencia colectiva. Andalucía, España: Asociación cultural Comenzamos Empezamos.

Eisner, E.W. (2004). El arte y la creación de la mente. El papel de las Artes Visuales en la transformación de la conciencia. Barcelona, España: Paidós Ibérica.

Fernández, O y Del Río, V. (2007). Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo. España: Gráficas Andrés Martín.

Font, M. y Santibáñez, M. (2011). Responsabilidad Social y Universidad en Sociedades Emergentes: el caso de la PUCE Sede Santo Domingo-Ecuador. (Inédito).

Guasch, A.M. (coordinadora, 2003). La crítica de arte. Historia, teoría y praxis. España: Serbal.

Hernández, F. (2000). Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Educatio Siglo XXI, 26, 85-118.

Herraiz, F. (2015). Una experiencia basada en aprender de modo autónomo dentro del contexto universitario. Aprendiendo Sociología con estudiantes del grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Revista d´ Innovaciò Docent Universitària, 7, 46-56.

Oliveras, E. (2011). La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen. Buenos aires: Planeta.

Morin, E. (2006). El método 6. Ética. Madrid, España: Cátedra Teorema.

Mota de Cabrera, C. (2010). Desarrollo del pensamiento crítico a través del discurso argumentativo: Una experiencia pedagógica en un curso de lectura y escritura. Entre Lenguas, 15, 11-23.

Sánchez, A. (2010). Arte y educación: diálogos y antagonismos. Iberoamericana de Educación, 52, 43-60.

Valero, M. y Navarro, J.J. (2008). Diez metáforas para entender (y explicar) el nuevo modelo docente para el EEES. @tic Revista d’innovació educativa, 1, 1-13.

Wilde, O. (2002). El crítico como artista. España: Langre.

Yus, R. (2001). Educación Integral. Una educación holística para el siglo XXI. España: Desclèe de Brouwer.

LOCALIZADAS

Abril, G. (2008). Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira. Madrid, España: Síntesis.

Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas de la educación artística. Barcelona, España: Octaedro.

Lozano, J. , Peña, C. y Abril, G. (2013). Análisis del Discurso. Hacia una Semiótica de la interacción textual. Madrid, España: Cátedra.

MACBA (2005). “Educación y redes”, en Agenda informativa del MACBA. Invierno. Recuperado de http://www.macba.cat/uploads/20061008/QP_05_genda_cas.pdf

Rancière, J. (2009). El maestro ignorante. Barcelona, España: Laertes.

Trigos, L.M. (2011). Pensamiento Complejo y competencias en la formación universitaria. Experiencias de innovación y docencia en la Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia: Colección Pedagógica.